これって著作権侵害?

- namura-law

- 2023年5月22日

- 読了時間: 11分

更新日:2023年7月21日

この話の登場人物

T弁護士

来人(らいと)君

かつてN弁護士の個人情報保護法のクラスで講義を受け、

近頃、マーケティングや広告のコンサル事業を起業。

T先生、ちょっと相談があるんですけど。

何ですか?らいと君の会社のことですか?

当社のマスコットキャラクターを作ろうかと考えていまして・・・。

私にはデザインのことは分かりません。チャットGPTにでも質問してください。

T先生にデザインセンスが無いことくらい分かってますよ!

(言い返せない・・・)

著作権に関する相談だったんだけど、T先生よりチャットGPTの方が頼りになりそうだなぁ。

待ってください!著作権のことなら、チャットGPTより私の方が詳しいですよ!

AI相手に、そこまでムキにならなくても。

キャラクターデザインの著作権侵害についての相談ですね。

そうなんです。もちろんデザインのパクリをするつもりは無いんですが、ここ最近、しょっちゅうSNS等でパクリ疑惑が炎上しています。

一括りにパクリ疑惑といっても、明らかに著作権を侵害しているイラストもあれば、著作権侵害にはならない可能性が高いものもありますからね。

だから、著作権侵害の線引きについて、事前に勉強しておきたいんです。

素晴らしい心掛けです。

ありがとうございます。

その意識の高さに免じて、今日は特別に無料で相談に乗ってあげましょう。

わーい嬉しいなあ。(元々お金を払うつもりは無かったけど・・)

著作権侵害かどうかの明確な線引きは、ずばり・・・。

ずばり・・・、何ですか?

ありません。

ずこっ!

著作権に限りませんが、権利侵害にあたるかどうかは難しい問題です。微妙な事案だと、裁判所の判断が予測できないようなこともあります。一目見て直感的に「似ている」と感じても、裁判例の判断基準に当てはめて検討すると、権利侵害とはいえないケースも珍しくありません。

なるほど。その判断基準について教えてもらえますか?

キャラクターデザインとの関係で問題となりそうな、翻案権(著作権法27条)を例に解説しますね。

翻案権!覚えてますよ。元の著作物の特徴を維持しながら、別の著作物を創作する権利ですよね。

そうです。既存のキャラクターを少し変えて別のキャラクターを創作することは「翻案」にあたる可能性が高く、著作権者に無断で翻案すると翻案権侵害となります。

翻案権侵害の基準を示した裁判例があるってことですか?

その通りです。「江差追分事件」(えさしおいわけじけん)という、著作権の世界での超有名判例があります(最高裁平成13年6月28日・民集55巻4号837頁)。

ふむふむ。

最高裁は、「翻案」の意味について、①既存の著作物に依拠し、かつ、②その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為であると判示しました。

う~ん、難しいなあ。まず、「いきょ」って何ですか?

あれっ、しょうこさんから聞いてませんか?N弁護士がしょうこさんと不正競争防止法の形態模倣の話をしたときに、同じ概念が著作権の分野にもあるって説明したって言ってましたよ(https://www.chizai.info/post/fuseikyousouboushi7)。

ええええ~と。

まあ、いいでしょう。私の言葉で説明してあげましょう。①既存の著作物への依拠とは、既存の著作物に基づいて創作されたということです。既存の著作物のことを全く知らず、独自に創作した作品が、たまたま既存の著作物に似ていたとしても、依拠性を欠くために権利侵害にはあたりません。

じゃあ、たまたま別のデザインと似てしまったからといって、権利侵害の責任を負わされるわけではないのですね。ちょっと安心しました。

本当に偶然似てしまった場合は大丈夫です。

あれ?それじゃあ、権利侵害を主張された作品の作者が、「既存の著作物なんて知らなかった!」、「たまたま似ただけ!」って言い張れば、絶対に責任を負わないんじゃないんですか?

必ずしも作者の供述だけで依拠の有無が判断されるわけではありません。客観的な状況も含めて検討されます。例えば、誰もが知ってる超有名キャラクターであれば、「初めて見た!」と主張しても、なかなか受け入れてもらえないでしょう。

なるほど。

②の要件については、「表現上の本質的な特徴」を「直接感得」できるかということが大きなポイントです。

そこが全く分かりません・・・。

そうなのです。この点の判断が最も難しいのです。言葉だけでは分かりにくいので、実際の裁判例を題材にして解説しましょう。

お願いします!

1つ目の裁判例は、被告の企業が発売した受験参考書に掲載されたイラストのデザインにつき、デザイナーである原告から翻案権侵害を主張された事例です(LEC出る順シリーズ事件、東京地裁平成16年6月25日判決・裁判所ウェブサイト)。以下の各イラストについて、翻案権侵害が問題となりました。

※いずれも東京地裁平成16年6月25日判決別紙から抜粋。

直感的には、よく似ているように思います。きっとSNSでも炎上しただろうなあ。

この事例の当時はSNSなんて無かったですよ。でも、らいと君の直感は正しいです。裁判所は、被告イラストによる翻案権侵害を認めました。

人形の姿とポーズがそっくりですもんね。

まず、裁判所は、両イラストの共通点のうち、「立体の人形を左斜め上にライティングを施して撮影する表現方法」、「人形を、頭や手足を球状ないしひしゃげた球状にしてデフォルメする表現方法」及び「人形に物を持たせる表現方法」は、ありふれた表現方法であって、表現上の本質的な特徴にあたらないと述べました。

この3点だけが似ていても、翻案権侵害にはならないのですね。

続いて、裁判所は、「人形を肌色一色で表現した上、人形の体型をA型にして手足を大きくすることで全体的なバランスを保ち、手のひらの上に載せた物が見る人の目をひくように強調するため、左手の手のひらを肩の高さまで持ち上げた上、手のひらの上に載せられた物を人形の半身程度の大きさに表現するという表現方法」は、原告イラストの表現上の本質的な特徴にあたり、この特徴を被告イラストからも感得できるため、翻案権侵害の成立を認めました。

それそれ!僕が言いたかったイラストの特徴を言語化してくれました。表現上の本質的な特徴って、かなり細かいところまで認定されるのですね。

著作権侵害の事件では、原告側から、この部分が表現上の本質的な特徴にあたると主張しても、被告側からは、いやいやそれは「ありふれた表現」だと反論されることが多く、表現上の本質的な特徴が何かということは大きな争点となります。

他にはどんな事案がありますか?

2つ目の裁判例は、被告の企業が発売した胃腸薬のパッケージ等に掲載されたイラストが、デザイナーである原告のイラストの複製又は二次的著作物であると主張された事案です(パンシロントリム事件、大阪地方裁判所平成11年7月8日判決・判時 1731号116頁)。

※いずれも大阪地方裁判所平成11年7月8日判決別紙より抜粋。

これも、ポーズ、帽子、表情がよく似ているなあ。

らいと君、目の付け所が良いですね。裁判所は、イラストの向きが左右反対等の違いはあるものの、丸い山高帽をかぶった男性が立っている点、大きく丸い眼球、小さな黒目、細い眉毛、顔から鼻頭にかけて直線的な稜線を有する横顔、顔から上の部分は真横から見た描写であるのに対し、首から下の部分は斜め前方から見た描写である点、身体の線が直線的に描かれている点、力こぶを出している腕と反対側の腕を曲げて、手にグラスを持っている点といった表現上の本質的な特徴が共通しているとして、権利侵害を認めました。

他の事案はありますか?

最後は、らいと君もよく知っているサンリオのキャラクターです。

それは気になりますね。「ハローキティー」かな?「ぽむぽむぷりん」かな?

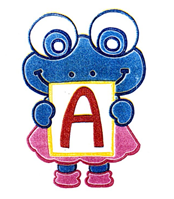

なんと、「けろけろけろっぴ」です!

け、けろけろ?それは誰ですか?

こんなところにも、ジェネレーションギャップが・・・。

まあまあ、仕方ないじゃないですか。

まさか、「はんぎょどん」とか「みんなのたあ坊」とかも知らないんですか!?

T先生、落ち着いてください。裁判例の解説に戻りましょう。

私としたことが、取り乱しました。1990年頃に一世を風靡し、子どもを中心に大人気となっていたカエルをモチーフとするサンリオキャラクター「けろけろけろっぴ」のデザインについて、デザイナーである原告が、自分の創作したキャラクターと酷似しているとして、被告であるサンリオに対し著作権侵害を主張した事案です(けろけろけろっぴ事件、東京地裁平成12年8月29日判決・裁判所ウェブサイト)。

「けろけろけろっぴ」の説明がやたら長いな。

問題となったイラストはこちらです。

(原告のイラスト)

(原告のイラスト)

(被告のイラスト)

※いずれも大阪地方裁判所平成11年7月8日判決別紙より抜粋。

これは、似てるといえば似ていますが・・・。何だろう、ずいぶん画風が違いますね。パッと見て似ているようにも思えるけど、目とか口とか手足とか、細かいところは別物だなあ。

ご指摘のとおり、裁判所は、顔の輪郭、鼻、目、頬、口、手足、頭と身体のバランス、色等が異なっており、全体として受ける印象もかなり異なっているとして、翻案権侵害を認めませんでした。

原告のイラストは、有名なキャラだったのですか?

いいえ。原告のイラストは公表されておらず、サンリオが原告のイラストに接する機会があったかどうかが争われていました。判決中では触れられていませんが、依拠性の有無も、潜在的には大きな論点になり得たと思います。

なるほど。ところでT先生。

何ですか?

けろけろけろっぴ、可愛いですね。

ありがとうございます!

(なぜT先生が御礼を言うのだろう・・・)

翻案権侵害の成否、特に類比判断について、少しずつでも分かってきましたか?

翻案権侵害が認められるには、なんとなく似てるだけじゃなくて、思っていたよりも細かいところまで一致している必要があるんですね。

ところで、らいと君の会社のマスコットキャラクターは、らいと君が自分でデザインするのですか?

いいえ。外部のデザイナーにデザインをお願いしようと思っています。

今日ご紹介した各裁判例のように、企業により用いられるデザインの権利侵害に関する事案では、企業から委託を受けた外部のデザイナーの行為が問題となることがあります。

え、もしかして、外部のデザイナーが、他人の著作物を模倣したってことですか?

実は、今日ご紹介したLEC出る順シリーズ事件とパンシロントリム事件は、企業から委託された外部のデザイナーが、問題となったイラストを制作していたのです。

なんと、当社にとっても他人事ではありませんね。

これらの事件では、外部のデザイナーに委託した被告の企業に、著作権侵害についての過失があったといえるかが争点となりました。

裁判所の判断がすごく気になります。

LEC出る順シリーズ事件では、裁判所は、被告の企業が「イラストの製作について参考にした資料の提出を求める等必要な調査を行い得る立場」にありながら、「コンペ出品の条件としてレンタルポジは不可、著作権フリーのものは可、との条件を告げたに留まり、・・・、第三者の著作権や著作者人格権を侵害することのないよう注意を払ったことを窺わせる事実は一切認められない」と述べ、被告の企業の過失を認めました。

※「レンタルポジ」=有償で提供される画像素材

参考資料まで見せてもらわなければいけないんですか!?

ケースバイケースですが、少なくとも第三者の著作権侵害を防止するための何らかの契約上又は事実上の手当は必要といえます。

そうなのか。

パンシロントリム事件では、被告の企業は、委託先のデザイン会社との間で、納品されたイラストが第三者の著作権を侵害しないことを確認していました。

それなら過失は無いでしょう。

いいえ。裁判所は、被告の企業には、委託先のデザイン会社が第三者の著作権を侵害しないための注意を尽くすよう「指揮・監督すべき義務」があると述べました。それにもかかわらず、被告の企業は、「どのようなデザインに依拠して被告図柄を作成し、どのような著作権の使用許諾手続をとったのかといった点について、何ら確認・調査していない」として、過失を認めました。

ええ、厳しいなあ。デザインの作成過程までチェックしないといけないのか。

著作権侵害の過失の有無について、裁判所は比較的厳しい姿勢であり、デザインの内容や利用方法によっては、単に「第三者の著作権を侵害していないこと」を確認するだけでは足りない場合もあります。

外部のデザイナーさんに対して、そこまで厳しくチェックするのは気が引けるなあ。

私の個人的な意見としては、少なくとも、デザインが全くのオリジナルなのか、それとも何か既存のイラストを参照したのかを確認することは必要だと思います。もし参照にした既存のイラストがあれば、より注意しなければなりません。

そうですよねえ。最近は、検索サイトの画像検索機能でイラストの模倣がすぐにバレますし、その場合のSNSの拡散力がすごいですからね。

最近でも、大阪府から委託を受けた事業者が制作したIRに関する資料に、第三者の作品が無断使用されていた例や、内閣府から委託を受けた事業者が制作した啓発用ポスターが、第三者の作品に似ていると指摘された例があり、いずれの例も使用中止を余儀なくされました。

お金の問題だけではなく、当社の信用に関わるので、慎重に進めます。

そうしましょう。

いっそのこと、AIにデザインしてもらおうかなあ。

らいと君!何でもすぐにAIに頼ってはダメです!

え、AIが生成したデザインには著作権がないって聞いたことあるんですけど。

そう判断した外国の裁判例も確かにありますが、らいと君によるAIの利用方法によっては、らいと君による著作権侵害が認められてしまうおそれがありますよ。「侵害主体論」という超重要論点が関係するので、今日は詳しく話すことができませんが。

「侵害主体論」・・・。そんなラスボスみたいな論点があるのですか。

長い歴史があるので、また改めて解説します。

ところでT先生、AIに何か恨みでもあるのですか?

そういうわけではないですけど・・・。

AIのこと嫌ってますよね?

実は、昔、お掃除ロボットに足の指をぶつけたことがありまして。

うわ、しょうもない理由!それではまた次回!

(2023年5月22日公開)

Comments